概要

私たちの研究室ではスピントロニクスの研究をしています。スピントロニクスでは、これまで別々に利用されてきた電子の持つ二つの性質 ― 電荷(電気的性質)とスピン(磁気的性質) ― を同時に利用します。これによって発現される新しい物理現象を明らかにし、高機能で低消費電力なエレクトロニクス、情報処理通信の実現に貢献することを目指しています。具体的には、主に以下の5つの領域の研究が、互いに関わり合いながら進められています。

1. 省エネ半導体向け不揮発性スピントロニクスメモリデバイス基盤技術の開発

半導体集積回路は現代社会の根幹であり、特にこの数年はAIの普及に伴ってその重要性が益々増しています。半導体は社会活動を効率化してカーボンニュートラルを達成するための要でもあり、この点で半導体の省エネ化が重要な課題となっています。デジタル情報を不揮発に記憶するスピントロニクスメモリ(MRAM)は、半導体の省エネ化を実現するゲームチェンジャーとして期待されています。

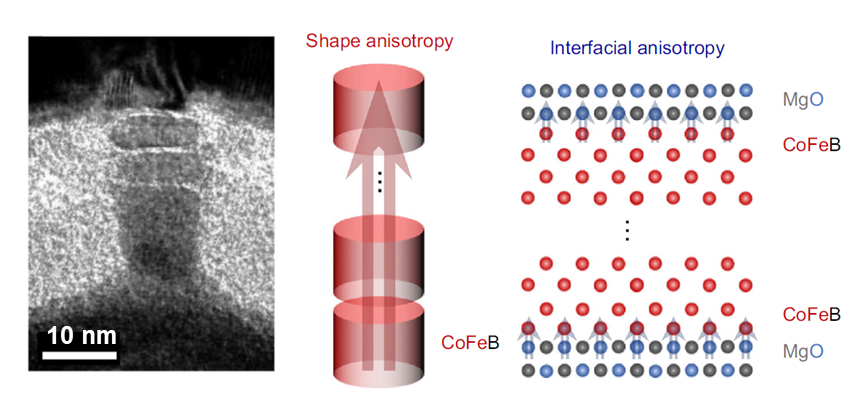

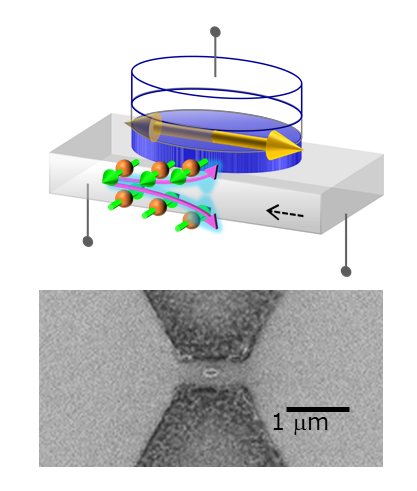

当研究室では、2018年頃から実用化が始まっているスピン移行トルク(STT)を利用したMRAMの更なる高性能化に向けた材料・デバイス技術の開発や、今後実用化が期待されるスピン・軌道トルク(SOT)や電圧を用いた磁化の制御とそのための材料開発に取り組んでいます。世界最小2 nmの磁気トンネル接合の動作実証(左図)や、0.2 nsでの磁化制御が可能なスピン軌道トルク磁化反転方式の考案(右図)とそれを用いた世界初のSOT-MRAMチップの動作実証(本学国際集積エレクトロニクス研究開発センター、電気通信研究所羽生研究室との共同研究)などを報告しています。

[参考論文・解説記事・プレスリリース]

- S. Fukami, T. Anekawa, C. Zhang, and H. Ohno, “A spin–orbit torque switching scheme with collinear magnetic easy axis and current configuration,” Nature Nanotechnology, 11, 621-625 (2016).

- J. Igarashi, B. Jinnai, K. Watanabe, T. Shinoda, T. Funatsu, H. Sato, S. Fukami, and H. Ohno, “Single-nanometer CoFeB/MgO magnetic tunnel junctions with high-retention and high-speed capabilities,” npj Spintronics, 2, 1(1)-(9) (2024).

- プレスリリース(2016年3月)「新構造磁気メモリ素子を開発 ~スピン軌道トルク磁化反転の第3の方式の動作を実証~」

- プレスリリース(2024年1月)「省エネ半導体の切り札STT-MRAMの極限微細化技術を確立 ~1桁ナノメートル領域にてAIから⾞載まで利用可能に~」

2. 確率性やアナログ性を利用したデバイス開発と新原理コンピュータへの展開

0または1で確率的にゆらぐ確率ビットや、0から1の間の連続値を取るアナログビットは、AI処理や組合せ最適化を効率的に実行でき、新時代のコンピューティング技術として注目されています。

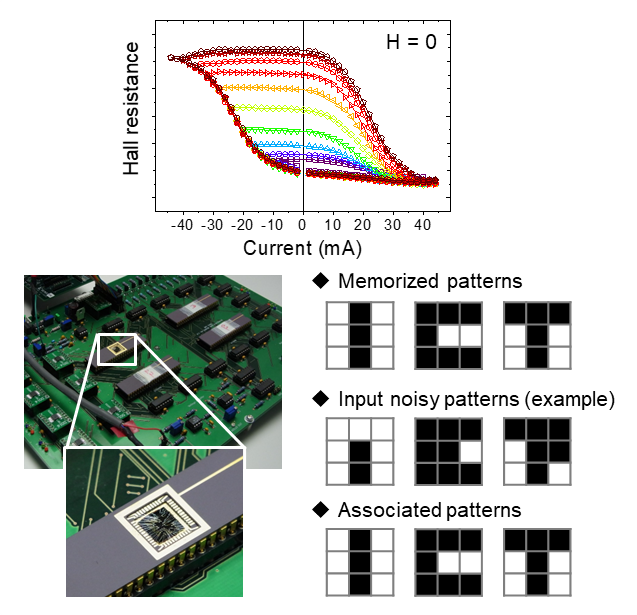

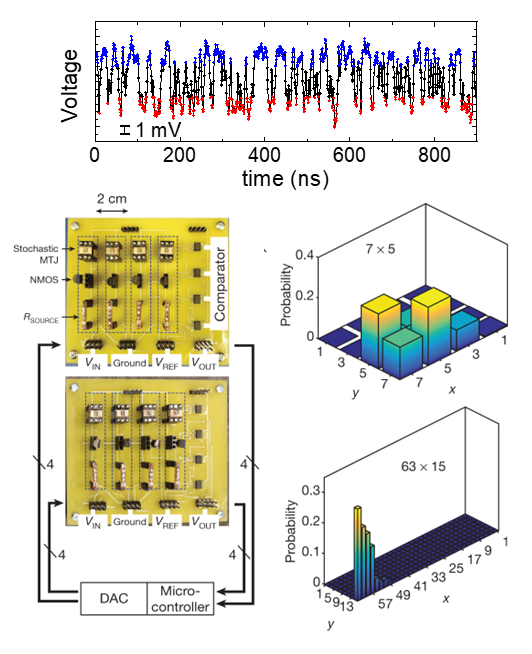

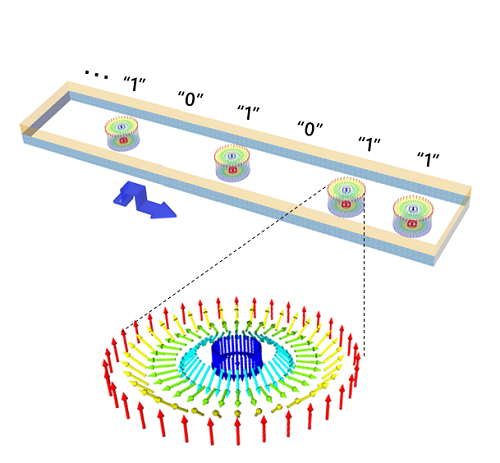

当研究室では磁化の熱ゆらぎやナノスケールの磁気構造を積極利用した革新的なデバイスの開発や、それを用いた確率論的コンピューティング、脳型コンピューティングの原理実証などに取り組んでいます。反強磁性/強磁性積層構造のスピン軌道トルク制御で実現されるアナログ情報記憶機能の発見とそれを用いた世界初となるスピントロニクスに基づく人工知能ハードウェア(2024年ノーベル物理学賞受賞者ホップフィールド氏が考案したホップフィールドネットワーク)の実証(左図)や、超低消費電力での乱数生成が可能な超常磁性磁気トンネル接合を用いた世界初の確率ビット・確率論的コンピュータの原理実証(右図)などに成功しています。またこれらの技術の高性能化、社会実装に向け、デバイス物理の開拓やデバイス性能の向上にも取り組んでいます。

なおこれらの研究の一部は、米国パデュー大学やカリフォルニア大学サンタバーバラ校、本学電気通信研究所の佐藤研究室、帝京大学堀尾研究室などと連携して進めています。

[参考論文・解説記事・プレスリリース]

- S. Fukami, C. Zhang, S. DuttaGupta, A. Kurenkov, and H. Ohno, “Magnetization switching by spin–orbit torque in an antiferromagnet–ferromagnet bilayer system,” Nature Materials, 15, 535-541 (2016).

- W. A. Borders, A. Z. Pervaiz, S. Fukami, K. Y. Camsari, H. Ohno, and S. Datta, “Integer factorization using stochastic magnetic tunnel junctions,” Nature, 573, 390-393 (2019).

- 深見俊輔, “スピントロニクス確率論的コンピュータ:Feynman,Hintonの提案のスピントロニクス素子による実現,” 応用物理学会機関誌『応用物理』 94(4), 175-181 (2025).

- プレスリリース(2016年12月)「世界初、スピントロニクス素子を使った人工知能の動作実証に成功‐人工知能技術の適用範囲を飛躍的に拡大‐」

- プレスリリース(2019年9月)「室温動作スピントロニクス素子を用いて 量子アニーリングマシンの機能を実現」

- プレスリリース(2021年3月)「スピントロニクス疑似量子ビットを従来比100 倍超に高速化」

3. 量子計算・センサ・通信への応用に向けた量子材料・量子スピン物性開拓

IoT/AI時代に必要とされる膨大な計算性能を提供する手法として、量子計算機が注目されています。量子ビットを実現する系のうち、ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心に代表されるスピン色中心系は、電子スピンを情報担体とする量子ビットの一種であり、室温動作や量子情報の長時間保持可能であるなどの特長を持つことから盛んに注目されています。

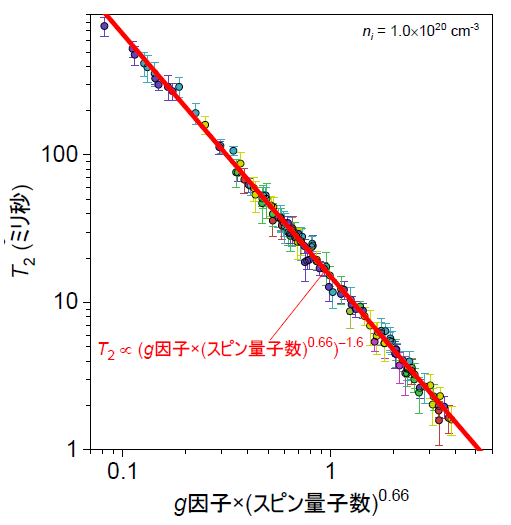

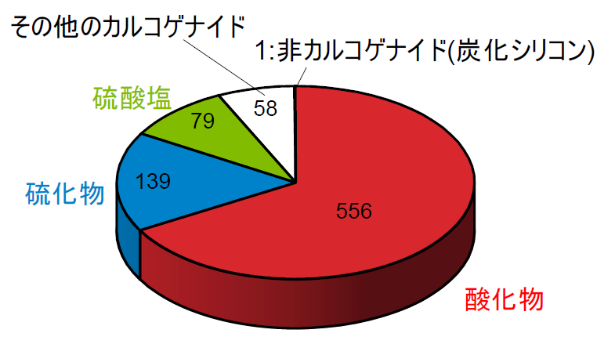

当研究室では、ダイヤモンド以外の新規材料を含む多様なホスト中の色中心を探索・実証する研究を進めており、近年では酸化物スピネルにおける新たなスピン欠陥の発見と量子情報保持の実証にも成功しています(左図)。色中心の量子性能を理論的に予測するためのスケーリング則も明らかにし、数万種に及ぶ候補材料の高速スクリーニングを可能としました(右図)。将来的には量子メモリや中継器といったスケーラブル量子ネットワーク構築への応用が期待されており、米国シカゴ大学やアルゴンヌ国立研究所との共同研究を通じて、量子材料・量子デバイスの両面から技術開発を推進しています。

[参考論文・解説記事・プレスリリース]

- G. Wolfowicz, F. J. Heremans, C. P. Anderson, S. Kanai, H. Seo, A. Gali, G. Galli, and D. D. Awschalom, “Quantum guidelines for solid-state spin defects,” Nature Reviews Materials 6, 906-925 (2021).

- S. Kanai, F. J. Heremans, H. Seo, G. Wolfowicz, C. P. Anderson, S. E. Sullivan, M. Onizhuk, G. Galli, D. D. Awschalom, and H. Ohno, “Generalized scaling of spin qubit coherence in over 12,000 host materials,” Proceedings of National Academy of Science of United States of America 119, e2121808119(1)-(8) (2022).

- 金井駿, “固体中のスピン量子ビットのコヒーレンスに対する一般化スケーリング,” 日本物理学会誌 79, 18-23 (2024).

- プレスリリース(2021年4月30日)「量子ビットに適した固体中のスピン中心は?~ブレイクスルーへ向けた物性・材料の探索指針~」

- プレスリリース(2022年4月8日)「固体中の量子情報の保持時間を記述する法則を発見 ~誰でも短時間で量子ビット材料探索が可能に~」

- プレスリリース(2025年1月27日)「Exploring a new qubit with the gemstone spinel」

4. 新奇スピントロニクス物理・デバイス機能の開拓と革新的材料の開発

優れた機能・高い性能を有するスピントロニクスデバイスを実現するためには、その根底となる物理的機構への深い理解や、それに基づく新現象の発見、及び優れた機能を発現する材料の開発が不可欠です。スピントロニクスは比較的若い研究分野であり、現在でも多くの驚くべき物理現象や材料が年々報告されています。

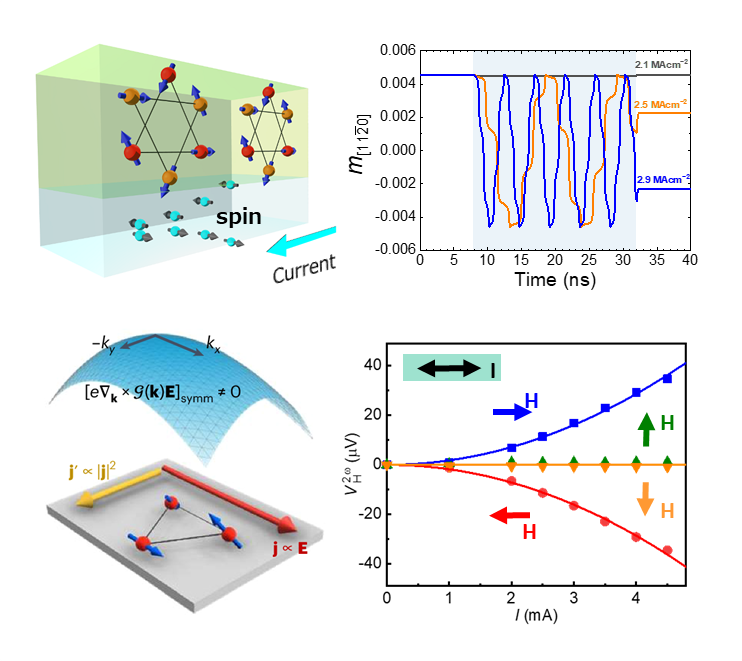

当研究室では、比較的遠い将来の応用を念頭に、現代の物質・材料科学のフロンティアを開拓することを目指し、新奇スピントロニクス物理の開拓、新現象の観測、及びそれらが顕在化する材料の開発に取り組んでいます。磁化が無いのに波数空間のトポロジーにより強磁性体のような性質を示すノンコリニア反強磁性体における「カイラルスピン回転」や「量子計量の室温制御」の実証、実空間でトポロジカルに保護された磁気スキルミオンなどの特異なスピン構造の形成と機能開拓やそのための薄膜材料形成技術などに取り組んでいます。

なおこれらの研究の一部は日本原子力研究開発機構(JAEA)、物質・材料研究機構(NIMS)、マインツ大学(ドイツ)などと連携して進めています。

[参考論文・解説記事・プレスリリース]

- Y. Takeuchi, Y. Yamane, J. Yoon, R. Itoh, B. Jinnai, S. Kanai, J. Ieda, S. Fukami, and H. Ohno, “Chiral-spin rotation of non-collinear antiferromagnet by spin–orbit torque,” Nature Materials 20, 1364-1370 (2021).

- J. Han, T. Uchimura, Y. Araki, J.-Y. Yoon, Y. Takeuchi, Y. Yamane, S. Kanai, J. Ieda, H. Ohno and S. Fukami, “Room-temperature flexible manipulation of the quantum-metric structure in a topological chiral antiferromagnet,” Nature Physics 20, 1110–1117 (2024).

- プレスリリース(2019年10月)「ナノの世界で現れる磁気の渦の高速直進運動を初めて実現 ~スピントロニクスの原理を駆使した新たな情報処理・蓄積技術へ~」

- プレスリリース(2021年5月)「電気で操る磁石の研究で新発見~電子スピンで「沈黙の磁石」にGHzのモーター回転~」

- プレスリリース(2024年4月)「磁石に潜む「電子の宇宙」の室温制御に成功 ~新規量子スピンデバイス実現に繋がる基礎原理に迫る~」

5. 情報社会の高度化、省エネ化を実現する新たなスピントロニクス応用技術の開拓

現時点でスピントロニクス技術は磁気センサや不揮発性メモリ(MRAM)として産業利用されており、確率論的コンピュータ、脳型コンピュータ、量子センサ・メモリ・通信・コンピュータなどの実現に向けた研究開発が進展していますが、これ以外にも未開拓のデバイス機能を利用することで様々な応用の可能性が開けてきます。

当研究室では、情報社会の高度化、省エネ化を実現する新たなスピントロニクス応用技術の実現のための基礎研究も行っています。一例として、ある条件を満たすように設計されたスピントロニクスデバイスは、DC入力に対してRFを出力し、またRF入力に対してはDCを出力します。前者の機能は無線通信の信号源やリザバー計算、イジング計算に利用でき、後者の機能はRF信号の検出器や無線通信用の電波からの環境発電に利用できます。実際に、Wi-Fi周波数帯の電磁波からの環境発電のデモ実験などに成功しています。

なおこれらの研究の一部は、本学電気通信研究所及びヨーテボリ大学(スウェーデン)のÅkerman研究室、シンガポール国立大学、ロレーヌ大学(フランス)などと連携して進めています。

[参考論文・解説記事・プレスリリース]

- M. Zahedinejad, H. Fulara, R. Khymyn, A. Houshang, M. Dvornik, S. Fukami, S. Kanai, H. Ohno, and J. Åkerman, “Memristive control of mutual spin Hall nano-oscillator synchronization for neuromorphic computing,” Nature Materials 21, 81–87 (2021).

- R. Sharma, T. Ngo, E. Raimondo, A. Giordano, J. Igarashi, B. Jinnai, S. Zhao, J. Lei, Y.-X. Guo, G. Finocchio, S. Fukami, H. Ohno and H. Yang, “Nanoscale spin rectifiers for harvesting ambient radiofrequency energy,” Nature Electronics 7, 653-661 (2024).

- プレスリリース(2020年10月)「光を用いた超高速・低エネルギーでの薄膜磁石の制御手法を開発」

- プレスリリース(2021年11月)「スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子~ニューロンとシナプスの機能を一体化~」

- プレスリリース(2024年8月)「微弱な無線通信用電波からの環境発電をスピントロニクスで実現」